В истории развития электротехники немало удивительных изобретений, которые сегодня кажутся наивными или даже странными, но в своё время сыграли важную роль в понимании фундаментальных физических явлений. Одним из таких устройств стал так называемый содовый выпрямитель — простейший электролитический прибор, способный преобразовывать переменный ток в постоянный с помощью обычного раствора пищевой соды и металлических электродов. Несмотря на примитивную конструкцию, он стал одним из первых шагов к созданию современных полупроводниковых диодов и продемонстрировал, как даже самые доступные материалы могут проявлять неожиданные электрические свойства.

Истоки открытия: эксперименты Уитстона

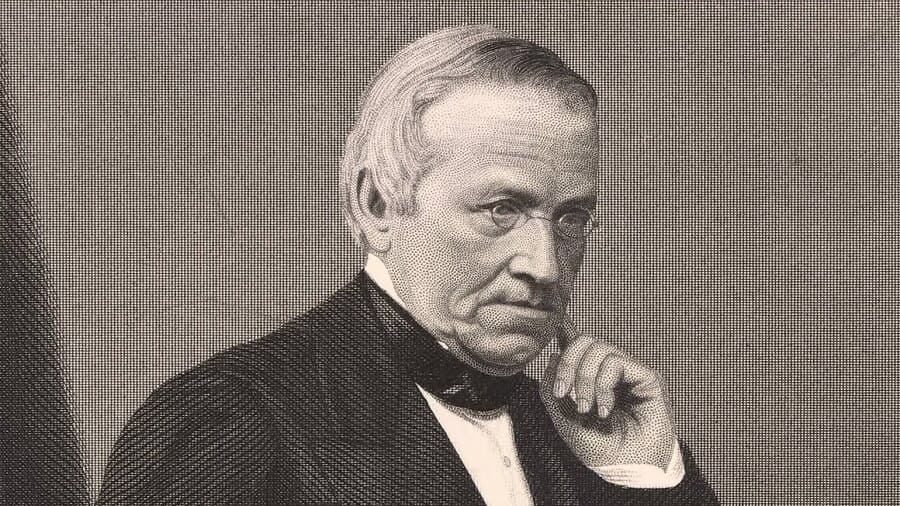

Первое документированное описание явления, лежащего в основе содового выпрямителя, принадлежит британскому физику и изобретателю Чарльзу Уитстону. В 1855 году он опубликовал результаты своих наблюдений за поведением алюминиевого электрода, погружённого в водный раствор гидрокарбоната натрия (пищевой соды). Уитстон заметил, что при подключении такого электрода к источнику переменного тока ток свободно проходил в одном направлении, но почти полностью блокировался при смене полярности. Это явление получило название односторонней проводимости или вентильного эффекта.

Суть эффекта заключается в формировании на поверхности алюминия тонкой оксидной плёнки (Al₂O₃) под действием электрического поля и щелочной среды. Эта плёнка обладает полупроводниковыми свойствами и пропускает ток только в одном направлении — от оксидированного алюминия к другому электроду (обычно свинцовому, графитовому или стальному). Таким образом, система «алюминий — раствор соды — второй электрод» начинала работать как примитивный диод, позволяя «выпрямлять» переменный ток, то есть преобразовывать его в пульсирующий постоянный.

Принцип работы и конструкция

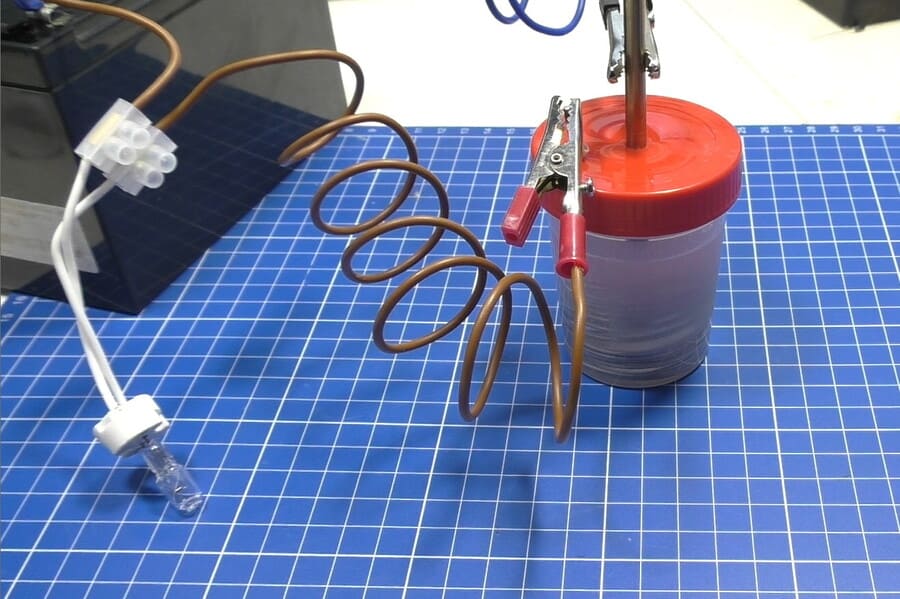

Классический содовый выпрямитель представлял собой стеклянную или керамическую ёмкость, заполненную водным раствором пищевой соды (обычно 5–10% концентрации). В раствор погружались два электрода: один — из алюминия (анод), другой — из менее активного металла, например свинца, угля или даже меди (катод). При подаче переменного напряжения на такую ячейку ток проходил преимущественно в полупериодах, когда алюминий был подключён к положительному полюсу источника. В обратной полярности оксидная плёнка на алюминии становилась непроницаемой для ионов, и ток резко падал.

Эффективность таких устройств была крайне низкой: они имели высокое внутреннее сопротивление, быстро деградировали из-за химических реакций в растворе и не выдерживали значительных токов или напряжений. Тем не менее, в конце XIX — начале XX века содовые и другие электролитические выпрямители находили применение в первых радиоприёмниках, телефонных станциях и даже в системах зарядки аккумуляторов. Их главным преимуществом была простота изготовления и доступность материалов — в отличие от вакуумных ламп, которые тогда были дорогими и хрупкими.

Научное значение и исторический контекст

Содовый выпрямитель стал важным звеном в цепи открытий, приведших к пониманию полупроводниковых явлений. До появления кремниевых и германиевых диодов учёные активно исследовали различные «вентильные» системы: оксид меди на медной пластине, селенид серебра, электролиты с металлическими электродами. Все они демонстрировали асимметричную проводимость, но механизм её возникновения долгое время оставался загадкой.

Исследования Уитстона и его последователей помогли сформировать представление о границе раздела фаз «металл — электролит» как о потенциальном источнике нелинейных электрических свойств. Позже, с развитием квантовой механики и теории твёрдого тела, стало ясно, что ключевую роль играет именно тонкий диэлектрический или полупроводниковый слой на поверхности металла — будь то оксид алюминия в содовом выпрямителе или селенид в медно-оксидных диодах.

Хотя содовый выпрямитель быстро ушёл в прошлое с появлением более надёжных и эффективных технологий, он остаётся ярким примером того, как простые эксперименты с доступными материалами могут привести к фундаментальным открытиям. Сегодня такие устройства воссоздают в учебных целях, чтобы наглядно продемонстрировать принципы выпрямления и историю развития электроники.

Электробезопасность и ответственность при экспериментах

История содового выпрямителя напоминает, что даже, казалось бы, безобидные вещества — вроде пищевой соды — в сочетании с электричеством могут создавать неочевидные риски. Электролитические реакции могут выделять газы, вызывать коррозию металлов или приводить к локальному перегреву. Поэтому при любых экспериментах с электрическими цепями, особенно при работе с сетевым напряжением, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Подробнее о том, как профессионалы обучаются безопасной работе с электроустановками, можно узнать тут.

Современное значение и культурное наследие

Сегодня содовый выпрямитель не имеет практического применения в промышленности или быту. Его вытеснили кремниевые диоды, способные работать при высоких частотах, напряжениях и токах с минимальными потерями. Однако интерес к таким устройствам сохраняется в образовательной и музейной среде. Они служат напоминанием о том, что наука и техника развиваются не только благодаря сложным теориям, но и благодаря любознательности, готовности экспериментировать и видеть потенциал в самых обыденных вещах.

Более того, в эпоху увлечения DIY-электроникой и ретро-технологиями содовый выпрямитель иногда воссоздаётся энтузиастами как часть «исторического реконструирования» или как демонстрационный эксперимент в школьных и университетских лабораториях. Такие проекты помогают лучше понять эволюцию электронных компонентов и оценить прогресс, достигнутый за последние полтора века.

Заключение

Содовый выпрямитель — это не просто техническое диковинство прошлого, а важный этап в становлении электроники как науки и технологии. Он показывает, как наблюдение за простым химическим раствором и металлическими пластинами может привести к открытию физического явления, лежащего в основе современных полупроводниковых устройств. Пищевая сода, столь привычная на кухне, однажды сыграла свою роль в истории электротехники — пусть и скромную, но значимую. И, возможно, именно такие истории вдохновляют новых поколений исследователей искать неожиданные решения в самых обыденных вещах.